Esta inocencia del corazón importa mucho más a mis ojos que la erudición y la ciencia. El mundo es sucio, rencoroso a menudo, mediocre casi siempre. Cuando se piensa sobre él para ser feliz, no se muerde más que frutas amargas o podridas. Cuanto más se avanza sobre las sonrisas hipócritas, los ojos codiciosos o indecentes, las manos interesadas, más se queda uno decepcionado por la insipidez de la existencia. Se da uno cuenta rápidamente que solo permanecen siendo sólidas, fraternales y eternas, las robustas alegrías puestas en nuestros corazones cuando éramos pequeños. Es entonces cuando nos volvemos felices o infelices para siempre.

Si tuvimos una infancia tranquila y dulce como un gran cielo dorado; si aprendimos a amar y a entregarnos; si disfrutamos, muy pequeños ya, del encantamiento que nos dispensan cualquier momento, el cielo y la luz, el follaje, el verdor, la naturaleza siempre a nuestro alcance y cambiante; si se nos hizo un corazón simple como la mirada de los animales, ingenuo como la mañana, humano, sensible, bueno, ligado a efectos verdaderos y naturales, la vida transcurre para nosotros, justo al borde de los caminos rocosos o fangosos, similar al cielo que domina, potente y claro, las más malas carreteras.

Hay una vocación a la felicidad. Se la desarrolla o se la sofoca.

Si se forma a los niños, sencillamente, en alegrías profundas pero elementales, avanzarán en la vida guardando en sus ojos la luz de su vida interior, equilibrada, sin desvíos continuados.

Pero si se desvía su infancia, si han visto demasiado o han comprendido demasiado, quedarán atrapados en un remolino. Si años de infancia tranquila no consolidó en ellos la felicidad frágil de su inocencia, entonces su vida será lo que su infancia fue: en vez de ver el desorden, ellos mismos serán el desorden; no habiendo nunca estado estabilizados en sus gustos, sus sentimientos, sus pensamientos, estarán a merced de las borrascas, de las alegrías turbias, que les quemarán, les escurrirán en los dedos y recrearán la desdicha a costa de los otros…

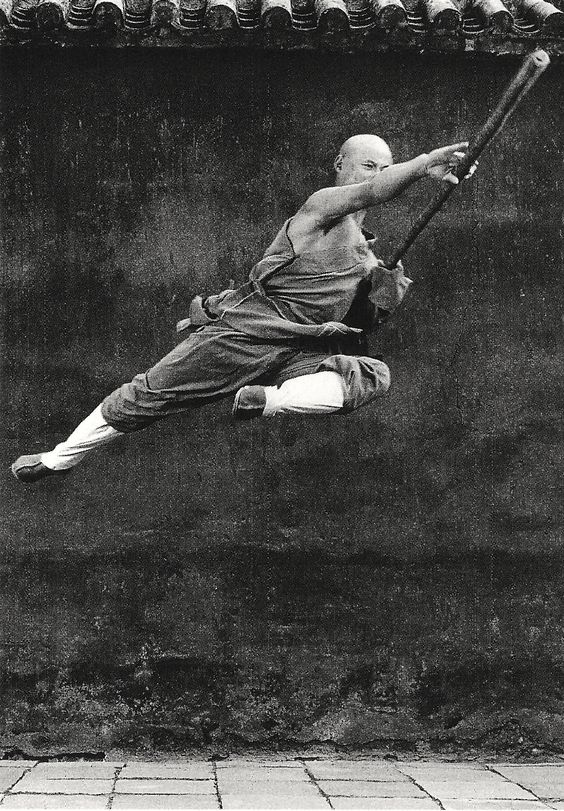

Después, se vuelve difícil cambiar: no se endereza un árbol endurecido; se puede a lo sumo, entonces, retirar el follaje o cortar las ramas. Pero cuando era joven, lleno de savia, se le habría podido doblar con un dedo ágil, guiarlo, ayudarle a desarrollarse.

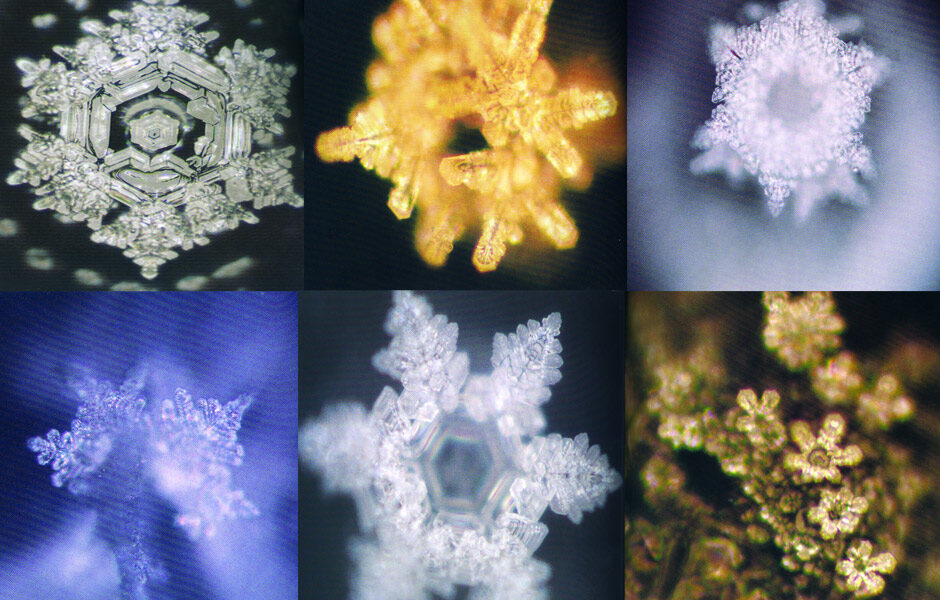

Es en la hora en que los niños tienen simplemente la cosa de jugar, observar, sin más, un gorrión o una alondra, deletrear palabras y dar besos, es la hora que fotografían en su corazón, su imaginación, el espectáculo exacto que les damos. La vida no hará más que desarrollar la fotografía; los ácidos de la existencia imprimirán en ellos imágenes, bonitas y potentes, o turbias y grises, que habremos ofrecido a sus pequeños ojos curiosos, a su corazón blanco como una hoja de papel brillante.

Esto que nuestro orgullo, o nuestra agitación, o, desgraciadamente, nuestras pasiones, les hubiera privado, lo pagaríamos cruelmente más tarde, viéndoles inestables, descontentos, el alma débil o el alma devastada por nuestra falta.

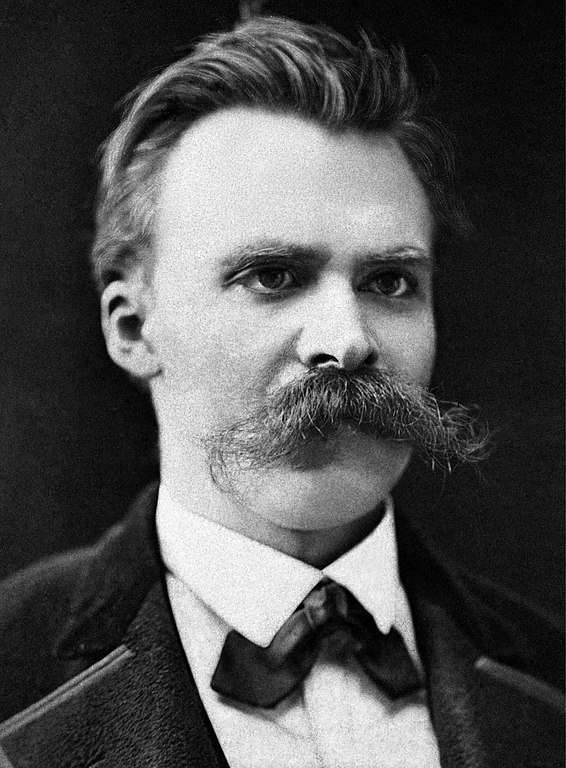

Léon Degrelle, Feldpost (1941)

Debe estar conectado para enviar un comentario.