Estábamos camino de Andalucía. Fernando Monreal y Luis Carreño llegaron ese mismo día —es de suponer que a duras penas— a Córdoba y allí se detuvieron. No cabía seguir. Ventajas de la época: los automóviles circulaban entonces a paso de calesa y la red viaria, angosta y zigzagueante, no permitía excesos de velocidad. Yo aún alcancé a disfrutar de ese mundo —realmente maravilloso para quien tuviera vocación de viajero— en el que ir de Málaga a Malagón, de la Puerta del Sol a Carabanchel, de Navacerrada a Cercedilla, o de Soria a Castilfrío era como hacer las Américas. Viajar no consiste en pasar de un sitio a otro. Esto es desplazarse, trasladarse, trasplantarse, mudarse, qué sé yo… O sí lo sé: eso es turismo (¡qué asco!). Viajar consiste en atravesar cosas, casos, parajes, ciudades, mares, mundos, galaxias, personas, dioses, y quien carece de esa sensación, que además de física es, sobre todo, psicológica, no está viajando. Lo que cuenta en los viajes no es tanto la longitud del trayecto geográfico cuanto la duración del lapso de tiempo dedicado a recorrerlo. Su unidad de medida no son los metros ni los kilómetros, sino los minutos, las horas, los días, los meses… Para las tortugas y los caracoles dos palmos equivalen —psíquica, subjetivamente— a un miriámetro cubierto por la zancada humana. Por algo sostenía Faulkner que un paisaje sólo se conquista con la suela de los zapatos. Yo mismo, en cambio, con perdón, he definido en infinidad de ocasiones el viaje como «la distancia más larga entre dos puntos». Y ahora, en cambio, vienen los tontitos protésicos, biónicos y asalariados a decirnos, con la boca llena de ínfulas y humos, presumiendo, complaciéndose, ufanándose sabe Dios de qué, justamente lo contrario. Ya no hay distancias, aseguran. Y acto seguido, palpándose el celular, acariciando la agenda electrónica, masturbando el ratón del ordenador, miran hacia su coche provisto de GPS como quien contempla a la mujer amada. Imposible es hoy hablar del hombre como de un ser de lejanía]: las del alma. Lo es ya, más bien y sólo, de cercanías (las del impulso animal: comer, dormir, consumir, reproducirse y acumular pertenencias. O sea: creer, en suma, que únicamente se vive de pan), como los trenes que todas las mañanas transportan desde la mugre industrial de las ciudades hasta sus respectivos campos de concentración —los del trabajo fijo, oh, en los que piadosamente, con meliflua e hipócrita unción sacerdotal intentan confinarnos las derechas y las izquierdas… ¡Mal rayo lo parta y las parta! Su esgrima mató a mi padre— a los hombrecillos de la llanura, uncidos al yugo de la gleba, al tajo, a sus negreros y, faltaría más, a los mostradores de los bancos y del Ministerio de Hacienda por el grillete del teléfono móvil ¡Y a eso, carajo, a todo lo que acabo de mencionar en mi exabrupto, a las prisas, a las carreteras sin árboles ni curvas, a la desagradabilísima posibilidad de que el desagradabilísimo timbre de los teléfonos (o su vibración… Tanto monta) sorprenda y desasosiegue a sus titulares incluso en descampado, con la novia, en la iglesia o en el retrete, a los ferrocarriles atiborrados de bípedos con corazón de microchip y trombos de silicio, a los autobuses con carga de borregos numerados por los operadores turísticos, a todo eso, digo, lo consideran adelantos! ¡Pues qué bien! ¡Hoy las ciencias adelantan, en efecto, que es una barbaridad!

Más desahogos verbales. No nos queda ya mejor recurso. Son la sal de la vida de nuestro tiempo. Vivimos en pleno postapocalipsis.

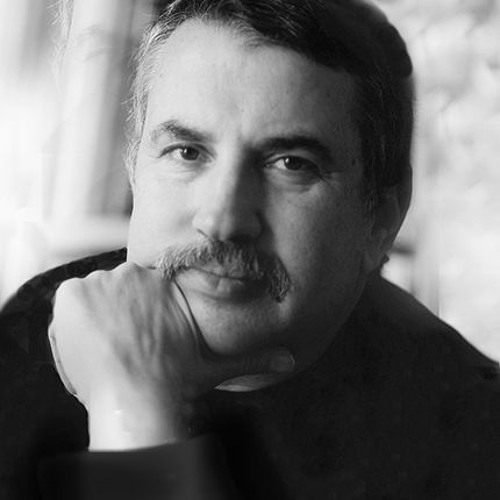

Fernando Sánchez Dragó, Muertes Paralelas (2006)

Debe estar conectado para enviar un comentario.